Todo libro, en materia de ensayo, no se escribe como se articula una novela literaria. La profundidad ontológica de su existencia pende del principio fundamental de hacer un intento de reflexión profunda sobre un tema y desde la multiplicidad de aristas que lo enriquezcan. La historia de Marxismo y Antimarxismo en América Latina comenzó junto con la década de los ochenta del pasado siglo, en la otrora República Democrática Alemana, y de la mano del bisoño Doctor en Filosofía Pablo Manuel Guadarrama González.

La necesidad de adentrarse en el dominio del pensamiento latinoamericano, en un contexto donde tres grandes corrientes compartían la disputa por la palestra filosófica de la religión (positivismo, escolasticismo y marxismo), hizo que el Dr. Cs. Guadarrama González iniciara un nuevo proyecto investigativo sobre el pensamiento marxista en América Latina. El arranque dialéctico, centrado en la cuestión teórica y epistemológica del pensamiento filosófico latinoamericano y marxista, devino en una aventura académica que transitó por proyectos universitarios, bocetos teóricos, cuestionamientos y enriquecimientos desde la praxis y lo conceptual.

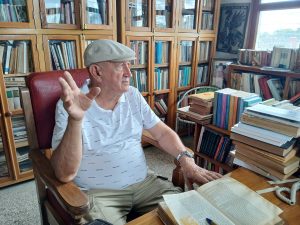

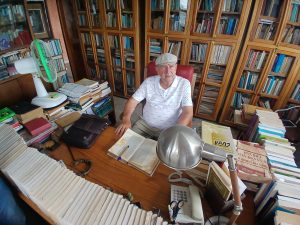

Hoy, más de tres décadas después, el Dr. Cs. Pablo Manuel Guadarrama González, filósofo cubano y profesor Emérito de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), recibe el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2020-2024 por su obra Marxismo y Antimarxismo en América Latina. Crisis y renovación del socialismo en la XII edición de este importante galardón.

A tres décadas de la primera edición de Marxismo y Antimarxismo en América Latina, obra por la que recibe el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su XII Edición, ¿qué postulados del marxismo auténticamente latinoamericano han demostrado mayor capacidad para interpretar la actual crisis multidimensional en América Latina?

«Siempre he dicho que por marxismo hay que entender toda una concepción que implica una teoría económica, sociológica y filosófica. Dentro de esa teoría sociológica pervive una ideología ―que es la ideología del socialismo―. Así, la concepción materialista de la historia es una filosofía que implica unos elementos que yo he llamado el núcleo duro de la teoría marxista y que he desarrollado en uno de mis trabajos. Aquí es donde se encuentra el papel de la lucha de clases, del factor económico como elemento determinante en última instancia, el papel activo de las ideologías y de las ideas en la transformación… y considero que esos son, precisamente, los elementos válidos de la concepción materialista de la historia que son de relevancia, incluso para aquellos que mantienen una postura crítica ante el marxismo, pero que reconocen una diferencia entre la ideología de Marx y la filosofía de Marx.

»Es en este debate en el que nos adentramos en el dilema de la autenticidad del marxismo. En mi opinión, esta autenticidad no es otra cosa que pensar en correspondencia con las exigencias epistemológicas, axiológicas, ideológicas, éticas y estéticas de una circunstancia determinada. Por eso yo defiendo más la autenticidad que la originalidad del pensamiento marxista, porque la originalidad o el carácter pioneril de una idea nunca es determinable a ciencia cierta, pues no es posible conocer si alguien ya lo pensó a priori. Por ejemplo, “la religión es el opio de los pueblos”, es una frase que automáticamente asociamos con Marx, pero la idea original no proviene de Marx, sino de varios filósofos y pensadores anteriores. ¿Dónde se da el fenómeno de la autenticidad? Pues en que es en Marx donde trascendió la idea. Por eso podemos decir ―en este caso-ejemplo― que el planteamiento es auténtico en Marx, pero no original. Pasa de igual forma con el texto Nuestra América, que tiene un pensamiento pioneril en Bolívar, pero la autenticidad que trasciende es la de Martí.

»Por este mismo motivo, en términos de lo que es actual y relevante, siempre priorizo lo auténtico a lo original. Hay un caso muy ilustrativo en el ideario de las grandes figuras políticas cubanas y es el de Julio Antonio Mella: un joven de un pensamiento profundo, con ideas actualmente de un valor esencial. Alejado del criterio de la originalidad, pero de una forma muy auténtica, Mella abordó elementos de la concepción materialista de la historia, como el papel protagónico de la clase media de la burguesía nacional para la transformación revolucionaria en un momento en que el marxismo-leninismo-estalinista se enfrentaba a esas mismas posiciones pero desde un modelo de la teoría de clase contra clase, que no se desarticuló hasta el momento en que fueron necesarias las alianzas estratégicas ―incluso con partidos conservadores y demócratas― para hacerle frente al fascismo. Y cuando esto finalmente ocurrió, ya Mella lo había planteado.

»Es por eso que tenemos ejemplos de la autenticidad del pensamiento marxista en Latinoamérica que marcan una pauta en lo que verdaderamente se debe entender como aterrizaje social a las circunstancias concretas. Ante a unos marxistas como Vicente Lombardo Toledano (México) o Luis Emilio Recabarren (Chile) preocupados por el obrerismo de la región, salen al paso figuras como José Carlos Mariátegui (Perú) que comprenden que la producción fabril y el movimiento proletario no son los factores socioideológicos a los que el marxismo tiene que dar una respuesta en su contexto determinado, sino más bien ―en el caso particular de Mariátegui― el asunto del indio, la tierra, la religión mitológica. ¡Aquí es donde se ve realmente la autenticidad del pensamiento marxista en América Latina!

»Esta misma autenticidad es la que comprendió Fidel y el Che en las circunstancias específicas de Cuba, porque si algo tiene de profundamente auténtica la Revolución Cubana es que primero fue la Revolución y después el Partido, y no al revés, como dictaba el marxismo soviético. Y vemos una entereza absoluta en personalidades como Blas Roca y los comunistas cubanos de la época que, desde que triunfa la Revolución, asumen la disolución del Partido planteándole a Fidel que el auténtico liderazgo de la Revolución no lo tenía el partido comunista del momento, sino el propio pueblo. Por eso la Revolución no la hace un líder o una “camarilla revolucionaria”, sino los sectores populares. La experiencia cubana es enriquecedora en este sentido; no hay que esperar a un “Mesías” que nos guíe. ¡No! La Revolución la hacemos todos. Y esta cosmovisión se ha arraigado fértilmente en América Latina y hay una toma de conciencia profunda al respecto por parte de los intelectuales del marxismo en la región.

»Otro elemento del que no se puede prescindir en la autenticidad del marxismo en Latinoamérica ―y que es de especial relevancia― lo constituye el papel de la intelectualidad. Hay que entender que la concepción materialista de la historia no es espontánea en la clase obrera, sino que se introduce por los intelectuales. Lenin mismo decía que la clase obrera por sí misma es sindicalista, buscan mejoras al nivel laboral (aumento de salarios, disminución de la jornada de trabajo, etc.); y por este motivo es que la intelectualidad siempre ha sido considerada el factor peligroso.

»En la plataforma del Partido Republicano de los Estados Unidos de América figura el conocido Documento de Santa Fe II (1986), donde se cita a Antonio Gramsci con estas palabras: “la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder político, pero sí con ayuda de los intelectuales”. De aquí que, en términos de peligrosidad política, tiene mayor peso una universidad que un sindicato. ¿De dónde salieron Marx, Lenin, el Che o el propio Fidel? ¡De las universidades, no de un sindicato! Y aquí es donde radica la importancia de las universidades: son centros de formación profesional e intelectual, acrisoladoras de líderes políticos y sociales. De estos elementos ha tenido una claridad meridiana el pensamiento marxista en América Latina.

»Por eso, cuando hablamos de postulados del marxismo auténticamente latinoamericano que han demostrado mayor capacidad para interpretar la actual crisis multidimensional en América Latina, mi libro hace una especie de reivindicación a un grupo de intelectuales destacados que, incluso en sus propios países, han pasado por poco conocidos. Por lo tanto, volvemos sobre las contribuciones y visiones de los cubanos Carlos Rafael Rodríguez o de Juan Marinello Vidaurreta, o el propio Raúl Roa (profundamente marxista y socialista, pero que no militaba en el Partido Comunista). Y vindicamos los aportes de otras tantas figuras como Antonio García Nossa (Colombia), Ludovico Silva (Venezuela), Adolfo Sánchez Vázquez (México), Bolívar Echeverría Andrade (Ecuador), Agustín Cueva Dávila (Ecuador), Pablo González Casanova (México) y otros tantos marxistas heterodoxos que han enriquecido la teoría del pensamiento crítico, no solo desde el plano político o ideológico, sino también en el plano epistemológico, metodológico, axiológico, ético y estético.

»Lo que hemos querido rescatar en este libro es esa herencia, pero con una amplitud de diafragma que no se limita a aquellos que, en primera instancia, se autodeclaran marxistas, y para los cuales solo me limito a citar al gran Antonio Gramsci: “¡Soy marxista, oh estupidez, tú solo eres eterna!”. La autenticidad del pensamiento crítico marxista no se basa en la pseudo-originalidad de aquellos que creen tener el marxómetro para medir quién es más o menos marxista. Considero ―estoy completamente seguro de ello― que es necesaria una concepción que se identifique en primera instancia con el socialismo y el plano ideológico, a sabiendas de que el futuro de la humanidad no puede ser el socialismo real ni el capitalismo real, sino una armonía entre Estado y mercado.

»Lamentablemente, el error garrafal ha sido la homologación de los términos mercado y capitalismo. El mercado ha existido siempre y existirá siempre, y un marxismo y un socialismo atemperado a la idea de desarrollo no pueden sucumbir al exterminio o monopolización del mercado, porque de lo contrario solo distribuirán miserias en vez de riquezas. Y esto se complementa con la necesidad de otros tipos de libertades en el propio seno de la construcción socialista: políticas, sociales, económicas que generen esa armonía entre realidad contextual determinante y aspiración ideológica. Estos son los postulados que nos parecen relevantes y actuales y que hemos querido rescatar en Marxismo y Antimarxismo en América Latina».

Existe actualmente una realidad de la praxis política en Latinoamérica donde se aprecia un resurgimiento de la marea rosa y el fracaso electoral de movimientos de izquierda o países donde esa propia izquierda es mirada con reticencia, e incluso expresiones políticas autodenominadas socialistas que en cuestiones sociopolíticas y económicas tienden a una desvirtuosidad del pensamiento marxista auténtico. Ante esta realidad ¿qué cuestiones concretas, desde su propia obra, usted consideraría como una recomendación de urgencia?

«Primeramente, está la reivindicación del término socialista. Socialismo implica que los medios fundamentales de producción tienen que estar en manos del Estado, pero solo los fundamentales, no todos. Deben existir ciertas libertades a la iniciativa privada que el Estado pueda poner en función de servicios sociales.

»Así, el socialismo tiene que asegurar los derechos fundamentales de la sociedad (por ejemplo: salud y educación), democracia directa con mecanismos efectivos que hagan que los sectores populares evidencien que tienen efecto sobre las transformaciones de la sociedad y no una democracia representativa al estilo burgués que ha demostrado incluso problemas de credibilidad por parte de la masa popular. En el socialismo tiene que darse un libre desarrollo de la personalidad en todas las esferas y manifestaciones, donde se geste una sociedad de mayores posibilidades de desarrollo.

»Y sí, en el capitalismo existen estas características, pero sobre una base de explotación infrahumana donde el individuo está determinado por el capital. Por eso es necesario el socialismo, para poder construir un modelo social de desarrollo, pero sobre la base de la solidaridad, el humanismo y el enriquecimiento de la condición humana.

»Hay que recordar lo que nos dice el pensamiento latinoamericano: “no existe una naturaleza humana biológicamente determinada”; o sea, el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es producto de las circunstancias. Y aquí el marxismo nos enseña que esas circunstancias son activamente modificables por el hombre a través de la praxis. Por eso Martí dice en Nuestra América que “hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no lo peor prevalece, ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta, sobre todo, en las guerras”. Si junto a la educación y a las transformaciones sociales se estimula una cultura de valores humanos, definitivamente podremos construir sociedades más acabadas y justas.

»Pero… ¿qué pasa en América Latina y en el mundo? Pues que estamos en un auge de la derecha cuyas causas se dan en el mismo capitalismo. Los sistemas de desigualdades sociales y crisis tan grandes que se viven hacen que surja una especie de indiferencia política en los individuos. Por eso es que Martí dijo que “los pueblos nadie los enciende, explotan solos”. Y estas realidades están presentes no solo en el capitalismo, sino también en el socialismo. No podemos hacer crítica solo al capitalismo desde el socialismo, sino también al socialismo desde el propio socialismo, ya que ninguna construcción humana está exenta del error, independientemente de su naturaleza o su aspiración superior».

Doctor, la dinámica social latinoamericana es amplia y diversa. En medio de las diferencias en las condiciones de vida de los individuos ¿cómo hacer, desde el marxismo auténtico, para que las luchas sociales no se reduzcan a un economicismo barato?

«Una concepción materialista de la historia no puede sucumbir al reduccionismo economicista. El factor económico, a decir de Engels, determina en última instancia; pero esto no quiere decir que sea el único factor de peso, pues deben existir necesariamente un grupo de factores condicionantes para que uno sea determinante. Epistemológicamente, ningún fenómeno de la naturaleza, ni de la sociedad ni del pensamiento está determinado por un solo factor, sino que está multifactorialmente determinado. Ciertamente, unos factores son determinantes, otros condicionantes, e incluso algunos son casuales o hasta contingentes, cuya incidencia está limitada a momentos específicos.

«La derecha conoce profundamente estas dinámicas y saben actuar en conformidad con sus intereses para hacer que los factores determinantes (sobre todo el económico) prevalezcan por sobre el resto en la construcción y control de las estructuras sociales que permean al individuo. Sin embargo, uno no puede caer en posturas nihilistas que nieguen el desarrollo de la condiciones de las sociedades dentro del propio modelo socialista; al igual que si existe una sociedad que asegure condiciones de vida dignas a la población (como lo ha demostrado el llamado socialismo nórdico) sin declararse socialista, entonces es legítima… y la aspiración política del Estado o de los partidos no tiene el derecho de torpedear esa realidad, porque se está favoreciendo a grandes sectores populares.

»Por ejemplo, en sociedades como Suecia, Noruega y Dinamarca los impuestos a los grandes sectores empresariales rozan el 40 %, lo que permite una mayor redistribución de la riqueza y niveles y condiciones de vida altísimos. No olvidemos que la socialdemocracia ya no es la que imaginó Marx, sino que se ha convertido en el taller de reparaciones del capitalismo. Pero un capitalismo que sea estructuralmente justo y que mejore las condiciones de vida de la sociedad hay que aceptarlo y no tratar de sustituirlo por un tipo de sociedad incapaz de asegurar esos niveles de vida a los sectores populares.

»Por lo tanto, el socialismo no puede reducirse a una concepción economicista. ¡Eso nunca! Sobre todo porque en su concepción también está nutrido de una teoría sociológica, filosófica, epistemológica, etc. Pero, de igual forma, debe tener presente que en el ordenamiento de las sociedades lo principal es la garantía de las condiciones de vida y desarrollo pleno de los sectores populares, incluso a costa del título de “socialista” dentro de su denominación económico-social».

Desde los inicios de la primera edición de su libro usted siempre ha citado a Cuba como un punto nodal en el desarrollo y la visión del marxismo como un proceso revolucionario exitoso dentro del contexto latinoamericano. La realidad actual sitúa a Cuba como una de las economías menos diversificadas de Latinoamérica y con un contexto multifactorial complejo, donde los modelos de educación política popular enfrentan procesos de descrédito debido a las condiciones de la realidad social y el contraste desde el escenario mediático internacional. ¿Qué elementos, a su juicio, todavía sitúan a Cuba como ese punto nodal al día de hoy?

«Debemos partir sabiendo que la Revolución cubana se da en un contexto internacional profundamente anticomunista, de amplios movimientos de liberación nacional que tendrán su explosión posterior en la década de los sesenta con las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, las crisis que se dan en Europa, los movimientos estudiantiles en Francia, etc. En este contexto, la Revolución Cubana no es solamente un hecho político, sino también un hecho cultural e ideológico. Demuestra la posibilidad de que se puede aspirar a una sociedad superior al capitalismo; que se puede intentar un nuevo modelo social en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En este sentido, el ejemplo de Cuba es edificante.

»Recuerdo un encuentro con el presidente Chávez en el 2006 donde yo le decía que, durante el Período Especial, los cubanos nos encontramos en una situación económica tan crítica que no avizorábamos la luz al final del túnel. La respuesta de Chávez fue categórica. Me dijo: “Mire, profesor, lo que usted dice es cierto, pero si ustedes los cubanos no se hubieran mantenido firmes en la lucha por el socialismo en condiciones tan adversas como la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, América Latina se hubiera quedado sin un referente importante para luchar por una sociedad socialista; y si luego de eso no hubiéramos tenido la solidaridad de Cuba en la educación, la salud y otros tantos campos, difícilmente hubiéramos podido avanzar hacia un modelo social más justo”.

»Hoy en día, Cuba sigue siendo un referente en la lucha contra el imperialismo, y si algo hemos aprendido de José Martí es que no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano, pero sí de los estilos de gobierno que han tratado de someternos. Yo creo que Cuba sigue siendo un ejemplo de resistencia, de pueblo que continúa luchando contra las agresiones externas como el criminal bloqueo, pero también contra los graves errores internos que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la Revolución cubana.

»Yo no soy ni economista ni sociólogo como para decir cuáles son las soluciones a las circunstancias actuales de nuestro país. Pero recuerdo que cuando participé en el evento de creación del sindicato de la ciencia, Fidel Castro nos pidió que le diéramos criterios sobre por qué se estaba derrumbando el socialismo, y en una de mis intervenciones le dije: “Mire, Comandante, una de las causas tiene que ver con la comunicación, porque los periodistas no hacen investigación científica; para eso están los sociólogos, los economistas, los antropólogos. Pero en los países socialistas la mayor parte de la prensa está o bien subordinada o bien “acomodada” al poder político y lo que se dice en la prensa está distanciado de la realidad social. Mientras los dirigentes del Partido sigan asumiendo como verdad absoluta lo que dice la “prensa acomodada” a sus propios intereses políticos, y no se sometan a la evidencia social y al resultado de las investigaciones sociológicas, económicas, antropológicas, etc., se verán en nuestro país los mismos desastres que se han visto en la Unión Soviética y en el campos socialista”.

»Al día siguiente, Fidel se volvió a reunir con nosotros en el Palacio de las Convenciones. Traía bajo el brazo la edición del día del diario Granma y me dijo: “¡Guadarrama, todo lo que dijiste ayer es cierto!” Y allí empezó a desmentir parte por parte todo lo que decía el periódico. Terminó dirigiéndose a Aldana, funcionario del Comité Central que atendía la prensa, y le dijo que si los periodistas asistían a los encuentros para escribir esas cosas, mejor que retransmitiera por la televisión, sin edición ni censura, todas las declaraciones de los que habíamos intervenido. Y así se hizo al día siguiente.

»¡En esto reside el ejemplo de Cuba! En la capacidad para combatir las deficiencias en lo interno y mantenernos firmes ante el complejo panorama de agresiones externas por parte del imperialismo».

Aprovechando su alusión al papel de la prensa y los medios de comunicación en la legitimidad de los procesos políticos y los acontecimientos históricos ¿qué usted propondría para hacer atractivo el pensamiento marxista y el estudio de la cosmovisión socialista para los jóvenes en un contexto en que los medios de comunicación de derecha se avocan en una crítica virulenta hacia el marxismo en Latinoamérica y el mundo?

«Ciertamente es una cuestión difícil. Pero considero que, primeramente, aquellos que vivimos de algún modo vinculados a la docencia tenemos la responsabilidad de transmitir estas ideas de una manera fresca, agradable, pertinente y sobre todo veraz… con objetividad y pensamiento crítico antes que apologético. Los jóvenes tienen que ver que nosotros no somos seres anacrónicos ―o peor aún, estúpidos―, sino que vemos la realidad tal cual es, y no vivimos construyendo una imagen idílica del socialismo cubano. ¡Criticamos lo criticable y luchamos por mejorar!

»Pero también hay que saber transmitir didácticamente las ideas a las nuevas generaciones. Debemos romper los esquemas cerrados de la educación para que la experiencia personal complemente el campo teórico del conocimiento. Es esencial ser un buen comunicador para un docente, de lo contrario no se conecta con los jóvenes. Si no asumimos un pensamiento crítico desde la propia dinámica de la transmisión del conocimiento, la gran maquinaria mediática nos va a aplastar, y nuestros jóvenes seguirán pensando que la filosofía y el marxismo es un bodrio teórico inentendible.

»Para saber comunicar, lo primero es entender con conocimiento de causa lo que se intenta comunicar. De lo contrario caeremos en el error de hacer incomprensible lo que es comprensible. En este pensamiento hay una profunda dimensión dialéctica. Al día de hoy, tomo en mis manos el primero de mis libros ―del año 1986― y veo la evolución del pensamiento, incluso en cuestiones que defiendo en ese libro y que ahora han cambiado dialécticamente. Y esto no implica un transigir de los principios, ni un padecimiento de “problemas ideológicos”, sino una evolución crítica del pensamiento. Lo peor que nos puede suceder es, en palabras de Mario Benedetti, caer en la industria del eterno arrepentimiento. Yo me identifico con el socialismo y con la Revolución Cubana y con este proceso, hasta con sus errores; no los justifico, pero los reconozco, porque no ha existido revolución que no haya cometido errores.

»Y esta es la estratagema a seguir: tener una firme convicción de que es posible una sociedad más humana y más justa que el capitalismo. ¡Esto es lo que hay que transmitirle a las nuevas generaciones! Y, sobre todo, que busquen fuentes de información verídicas, contrastables, verificables. Si sucumbimos al informativismo basado solamente en la experiencia ajena, nunca vamos a encontrar por nosotros mismos el criterio de la verdad».

Mirando en retrospectiva ¿de qué no se arrepiente el profesor Guadarrama tras décadas de estudios y conocimientos compartidos?

«¡Dos cosas! La primera es no haber aceptado la beca para estudiar medicina una vez terminé mi participación en la Campaña de Alfabetización. Elegí dedicarme a la pedagogía porque quería ser profesor para algún día aspirar a ser maestro. Profesor puede ser cualquiera, pero maestro no. Maestro puede ser solo aquel que sea un evangelio vivo, como decía José de la Luz y Caballero.

»La segunda cosa de la que no me arrepiento es no haber aceptado hacer mi tesis doctoral sobre el concepto de libertad en Kant o de sociedad civil en Hegel, sino dedicarme a la filosofía en América Latina. Y producto de esa decisión, hoy vemos el trabajo de años en este libro que ha sido premiado».